マイストア

変更

お店で受け取る

(送料無料)

配送する

納期目安:

07月12日頃のお届け予定です。

決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。

※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

公卿・近衛前久・自筆・慶長8年(1603)「新古今和歌集」西行法師の和歌・松江藩主・松平治郷(不昧公)正室・方子・旧所蔵の詳細情報

近衛前久(このえさきひさ)自筆「新古今和歌集」

松江藩主・松平治郷(不昧公)正室・方子(よりこ)旧所蔵

近衛前久は、戦国時代から江戸時代初期にかけての公家。関白左大臣・太政大臣。

海外展示の際の英文表記は「Shinkokin Wakashu・1603・Princess Yorihime」

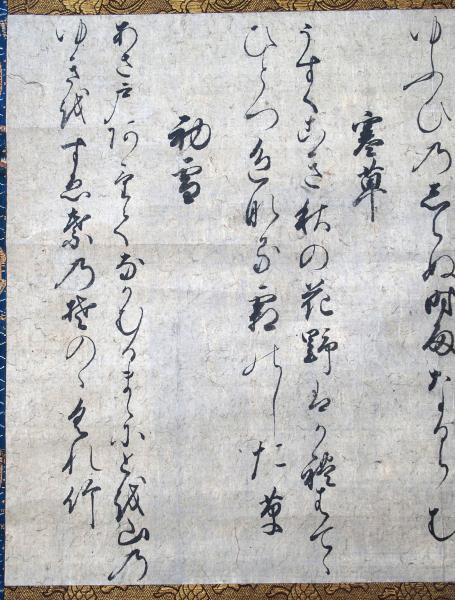

「額縁入原本」

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。)

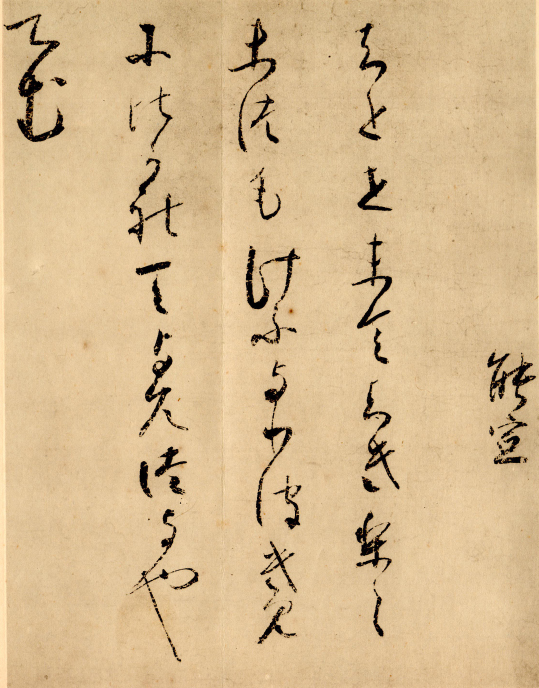

「自筆原本」

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。)

自筆下部の印は、不昧公・正室「方子」の落款

上の印は、方子の娘「幾千姫(号は玉映)の落款

自筆が「古切」とされたのは江戸時代後期。古切に至る詳細な経緯は下記「希少価値欄」に記載

(1)・自筆の「原文の読み下し文」は次の通りです。

《「新古今和歌集」巻第十六》

「柴の戸に匂(にほ)はん花はさもあらばあれ詠(なが)めてけりなうらめしのみや」(国家大観番号1469)

「世の中を思(おも)へばなべて散(ちる)花の我身をさてもいづちかもせん」(国家大観番号1470)

東山に花見にまかり侍(はべる)とて、これかれさそひけるを、さしあふ事有(あり)て、とゞまりて申(もうし)つかはしける

「身はとめつ心はをくる山櫻風のたよりに思ひをこせよ」(国家大観番号1471)

題しらす(不知)

「櫻(さくら)あさのおふの浦(うら)浪立(たち)帰(かへ)りみれどもあかず山なしの花(はな)」(国家大観番号1472)

橘爲仲朝臣、みちのおくに侍(はべり)ける時、歌あまたつかはしける中に

(文責・出品者)

「原文の読み下し文」は、読みやすいように「通行訳」としております。

《「新古今和歌集」巻第十六》

(現代語訳文)「柴の庵(いおり)に美しく咲くような桜の花は、どうであってもかまわないのだ。それなのに、心引かれてしみじみと見入ってしまったなあ。わびしいわが身よ。」(国家大観番号1469)

(現代語訳文)「世の中を思うと、すべて、散る花のようにはかない、そのはかないものの一つであるわが身を、それにしても、どこへやったらよいのであろうか。」(国家大観番号1470)

東山に花見に行きますというので、幾人かの人が誘ってくれましたが、さしつかえがあって家にとどまって申し贈りました歌

(現代語訳文)「わたしの身は僧庵(そうあん)にとどめた。でも、心はそちらに送る。山桜よ。こちらに吹いてくる風のついでに、わたしを思い、香(か)を送ってくれよ。」(国家大観番号1471)

題知らず

(現代語訳文)「苧生(おふ)の浦の波が寄せては立ち返るように、幾度立ち帰って見ても見あきない、山梨の花よ。」(国家大観番号1472)

橘為仲朝臣(たちばなのためなかのあそん)が陸奥(みちのく)にいました時、歌をたくさん詠み贈りました中に

出典:日本古典文学全集「新古今和歌集」小学館・刊

備考1:「西行法師(さいぎょうほうし)」の俗名は、佐藤義清(のりきよ)。1118年、現在の和歌山県那賀郡打田町で誕生。平将門の乱を平定した鎮守府将軍・俵藤太(藤原秀郷)の流れをくむ武門の家柄で、義清は俵藤太秀郷の九代の裔にあたる。同じく秀郷の流れをくむ奥州藤原氏とは遠縁。母は監物源清経の女(むすめ)。18歳から北面の武士として鳥羽院に仕える。同僚には平清盛がいた。西行と清盛は同い年で友人であった。1140年、23歳で突然、出家。法名は円位。西行と号した。しばらくは京内外に居住。のち、陸奥(みちのく)平泉へ歌枕を訪ねる旅に出、それから数年の後、高野山に入る。以後30年ほど、高野山を拠点に諸国を遍歴。吉野にも赴き、熊野も訪れ、中国・四国にも旅し、各地で数々の歌を詠んだ。源平戦乱の時期は伊勢に疎開。1186年には再び陸奥へ。途中、鎌倉では将軍源頼朝と会談した。

海外展示に際し、「Shinkokin Wakashu・1603・Princess Yorihime」と表示されております。

(断層画像MRI 071335―1649―6―A

自筆下部の印は、不昧公・正室「方子」の落款

左端の署名は、近衛前久(このえさきひさ)の花押。上二つの印は、方子の落款。上は「せい楽(せいという字は青へんに杉の字の右を書く)」で方子の号

1・自筆の「所蔵来歴」について

自筆原本の奥扉には、「近衛前久」の花押がある。近衞前久(このえ さきひさ)は、天文5年生~慶長17年没。前久は、戦国時代から江戸時代初期にかけての公家。

近衞家当主であり、動乱期に関白左大臣・太政大臣を務めた。初名は晴嗣。天文22年に右大臣、天文23年に関白左大臣となる。天文24年従一位に昇進。初名は晴嗣、のちに前嗣(さきつぐ)、前久(さきひさ)と改める。自筆は、近衛前久が67歳の時に書き終えたものである。動乱のおりに心を鎮めるために「茶」をたしなむような心情で「新古今和歌集」を書き進めたいたのではないかと推定されている。

各自筆には「方子」及び「幾千姫(きちひめ)」落款の押捺があることから、近衛家から松江藩主・松平治郷(まつだいらはるさと)が入手し、その後、治郷の正室・方子(よりこ)から娘・幾千姫(きちひめ・号は玉映)に渡り、のち仙台藩に伝来したことがわかる。

松江藩の江戸邸(赤坂)と仙台藩の江戸・上邸(麻布十番)は近くにあるため、往来は頻繁にあり「自筆」は、茶会の「道具」として活用されたものである。

松平治郷の正室・方子(よりこ)は、伊達宗村(仙台藩の第6代藩主)の娘である。松平治郷《宝暦元年2月14日(1751年3月11日)~文政元年4月24日(1818年5月28日)》は、松江藩の第7代藩主であり、江戸時代の代表的茶人の一人で、号は不昧(ふまい)という。自筆の奥書に記された「慶長八年(1603)」の年号から、自筆の最初の所蔵主は「松平治郷」であることがわかる。

松江藩主・松平治郷(はるさと)の正室・方子(よりこ)は、「方姫(よりひめ)」ともいう。「方姫(よりひめ)」の父・仙台藩の第6代藩主・伊達宗村が「方姫(よりひめ)」が「嫁入り」の際に持参させたとの解釈、及び62万石から19万石に嫁いだ方子を通じ、茶道で名をなした不昧公が、方子の見栄も含め、伝来および自己の最高の品の写本を仙台の実家にもたらしたとする解釈もある。上記の通り、出品の自筆の元の所蔵者は、「仙台藩・第6代藩主・伊達宗村」「松江藩・第7代藩主・松平治郷(はるさと)」の両者の解釈があり確定していない。「慶長八年(1603)」は、室町時代の終期と江戸時代の始期とが重複した年である。

江戸時代の始期については諸説あるが、征夷大将軍の任官時期に着目する場合には、徳川家康がはじめて将軍職に任じられた慶長八年(1603)3月24日からとするのが一般的である。このため、自筆の「慶長八年(1603)」を「室町時代(末期)」とした。

「新古今和歌集」上巻末尾に松平治郷(まつだいらはるさと)の正室・方子(よりこ)の号「方子」と方子自身の他の号である「せい楽(せいという字は青へんに杉の字の右を書く)」の落款が押捺されている。

出品した慶長八年(1603)奥付には「慶長八年」の年号の記載しかないが、下巻の添書きに「慶長八年正月十二日記」との記載があることから、室町時代の末期の記載であることがわかる。自筆は、上巻の「かな序」から巻五まで現存し巻六以降、及び下巻のすべては散逸し現存しない。伝来によれば、下巻奥書に「慶長六年」の年号の記載の記録が残っている。

「慶長六年」の年末に書き始め、長い時間をかけて「慶長八年」の正月に書き終えたという説もあるが、「慶長六年」の記載を示す自筆が現存しないため海外展示に際し、「慶長八年(1603)」と記載されている。

2・「手鑑(てかがみ)」について

原本は、緒方洪庵が「歌人別」に分類し、ほかの自筆との識別・分類・照合をするための「手鑑(てかがみ)」として用いたものです。

和歌ごとに「古切」となっているのは、こうした理由によるものです。また、自筆の断簡の数が多くなると、自筆の分類をするために基本となる「手鑑」によって識別をします。現在は、写真によって識別・鑑別をすることができますが、写真のない時代には「手鑑」によって識別・鑑別をしておりました。古来、「手鑑」は、鑑定の「つけ石」として活用され、人の目に触れることはありませんでした。「手鑑」は、本来、自筆切の和歌の右上に「極付(きわめつけ)」という札を貼り付け、その下に落款を押捺します。この札は、別名「題箋(だいせん)」ともいいます。緒方洪庵は「極付」のつもりで落款を押捺したと推定されております。

3・「極め札」について

「極付(きわめつけ)」は、「極め札」と同じ意味です。古来、鑑定の目的で添付される「極め札(極付)」は、「折り紙」でありましたため、「折り紙付」とも称されました。

「極め札」を「極付」とも称するのはこうした理由によるものです。逆に偽物が多いため、信頼性がないという意味で「札付き」の言葉が生まれました。アメリカでは、電子顕微鏡や断層写真などの高度な先端科学技術を用いて判断をしているため「断層写真」が現代の「極め札(極付)」となっております。上の写真は、科学的で客観的な分析データを重視するアメリカの航空宇宙局(NASA)の技術による「断層写真」です。「断層写真」によって、自筆切の詳細を知ることができます。NASA(アメリカ航空宇宙局)の優れた技術である「断層(MRI)写真」撮影を通して、日本の優れた伝統技術をアメリカ国内において広く紹介しているものです。

海外展示の際、額縁の下に断層写真が掲示されます。

日本では断層写真による掲示の事例がないため、国内

展示用に準拠し、額縁の裏面に下記ラベルを貼付します。

裏面ラベルの表記について

自筆は、海外展示の際、「Shinkokin Wakashu・1603・Princess Yorihime」と記載されております。「Yorihime」と記される「方子(よりひめ)」の父は、仙台・六代藩主・伊達宗村です。「方子(よりこ)」は、不昧公の正室として嫁ぐ前「方姫(よりひめ)」と呼ばれていたことから、海外展示の際には「方姫(よりひめ)」の英文表記で記されております。

近衛前久は、公卿であり本来、筆者として「Shinkokin Wakashu・1603・Imperial Court Konoe Sakihisa」と表記されるべきですが、海外では女性の所蔵に力点が置かれておりましたため、「Shinkokin Wakashu・1603・Princess Yorihime」とのみ表記されておりましたため、海外展示の例を踏襲し表記いたしました。

| 出品者の家で代々所蔵している慶長8年(1603)「新古今和歌集」自筆を出品 | |

| 商品説明 | 室町時代・慶長8年(1603)「新古今和歌集」の和歌の自筆〔古切〕です。 貴重な「新古今和歌集」自筆を身近なものとして鑑賞することができます。 長く桐箱の中で保管された際の「箱書」には収蔵する和歌を、1979首のうち「千余首」と記している。 慶長8年(1603)「新古今和歌集」は、本来「上巻と下巻」がありますが、上巻の半分(巻七以下)と下巻の全部については、茶会用に仙台藩に貸し出されておりました。その後、仙台藩の「廃城令」による廃城によってこの貸出分が消息不明になっております。(かな序、及び巻一~巻六まで現存)。 この現存分のすべてを、研究のためにこの30年余りの間、海外の大学等に貸し出しておりました。5年毎に貸出更新があり、今年はその年にあたり、すべて「再展示申請」の対象となっておりますが、一部を国内に残すために出品をしたものです。(2017年3月30日現在日本に戻っているのは、150首(20点)分です。) |

| 自筆 | 自筆切の稀少価値は、和紙の生成技法の緻密さにある。上の「拡大断層(MRI)写真」でわかる通り、極めて薄い和紙の上に墨の文字がくっきりと浮き上がるように「新古今和歌集」の文字が記されている。 出品している書の「断層(MRI)写真」の原板は、レントゲン写真と同じ新聞の半分ほどの大きさのフィルムです。落札後には、見やすいようにA4サイズの「光沢紙」に転写し交付いたします。肉眼では見ることのできない和紙の繊維の一本一本のミクロの世界を見ることができます。日本国内では医療用以外には見ることのできない書の「断層(MRI)写真」です。 古切の書は、一旦表装を剥離し分析と鑑定検査のために「断層(MRI)写真撮影」されている。撮影後、展示のために再表装をしている。掛軸や屏風にすることが可能なように、「Removable Paste(再剥離用糊)」を使用しているため、自筆の書に影響をあたえずに、容易に「剥離」することができるような特殊な表装となっている。 |

| 断層(MRI)写真 | 1・断層画像解析について 従来、日本の古美術の鑑定の際の分析・解析は、エックス線写真、赤外写真、顕微鏡などが中心。一方、アメリカやイギリスでは研究が進み和紙の組成状況を精確に分析・解析をするために断層(MRI)写真が利用されており、今回の出品に際し、「断層(MRI)写真」を資料として出しました。本物を見分けるための欧米の進んだ分析・解析技術を見ることができる。 2・自筆の鑑定・解析・識別方法について 国内における鑑定人は、自筆の筆者を識別するために、個々の文字ごとに字画線の交叉する位置や角度や位置など、組み合わせられた字画線間に見られる関係性によって、個人癖の特徴を見出して識別する方法、また個々の文字における、画線の長辺、湾曲度、直線性や断続の状態、点画の形態などに見られる筆跡の特徴によって識別する方法、そして、書の勢い、速さ、力加減、滑らかさ、などの筆勢によって識別する方法が一般的な手法です。 一方、欧米では一般的には、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析をコンピューターの数値によって解析しております。数値解析は、文字の筆順に従いX、Y座標を読み、そのX、Y座標をコンピューターへ入力後、コンピューターによって多変量解析を行うものです。解析の基準となるのが「ドーバート基準」で、アメリカでは日本国内の画像データを自動的に収集、自筆の分析に際し、数値データをコンピューターで自動的に解析し「極似」した画像データによって筆者を識別する研究が進んでおります。 日本では、国宝の中にも「伝」という文字がつく場合が多くありますが、問題は元になるデータが少ないほど解析が難しくなります。 |

| 寸法 | 自筆の大きさ タテ24.2センチ ヨコ17.0センチ。額縁の大きさは、タテ40.0センチ ヨコ30.0センチです。額縁は新品です。周辺の白い線はストロボ撮影による光の反射光で傷ではありません。 |

| 解読文 | 自筆の「現代語訳解読文(通行訳)」は、「日本古典文学全集」「新古今和歌集」(小学館:刊)に記されております。 |

| 稀少価値・来歴 | 出品した「新古今和歌集」自筆は、和歌だけの断片です。このような断片を「古切」といいます。貴重な和歌を断片化し、「手鑑」にして鑑賞していたものです。「新古今和歌集」は、元来一帖であり、後の時代に巻物となり、さらに時代が下り、主な和歌は「手鑑」となり、一部は、「屏風立て」や「掛軸」となって鑑賞されていたものです。 原本は、ほかの自筆との識別・分類・照合をするための「手鑑(てかがみ)」として用いたものです。 和歌ごとに「古切」となっているのは、こうした理由によるものです。また、自筆の断簡の数が多くなると、自筆の分類をするために基本となる「手鑑」によって識別をします。現在は、写真によって識別・鑑別をすることができますが、写真のない時代には「手鑑」によって識別・鑑別をしておりました。 古来、「手鑑」は、鑑定の「つけ石」として活用され、人の目に触れることはありませんでした。「手鑑」は、本来、自筆切の和歌の右上に「極付(きわめつけ)」という札を貼り付け、その下に落款を押捺します。この札は、別名「題箋(だいせん)」ともいいます。木村寿禎は「極付」のつもりで落款を押捺したと推定されております。 |

| HP | 出品者の家で代々所蔵している慶長8年(1603)「新古今和歌集」の断簡(断片)のうち、海外展示の終了した自筆を「海外展示状態」の「額縁付」で出品をいたしました。出品作品以外の所蔵品を紹介した「源氏物語の世界」をご覧ください。ツイッター「源氏物語の世界」も合わせてご覧ください。 |